Una suerte de movimiento centrífugo, del centro hacia la periferia del ámbito periodístico, opera en la figura de la narradora y crítica de arte argentina María Gainza. Pero conviene empezar por el principio, aunque sea para rebelarnos. El padre de María Gainza fue Alberto Gainza Paz, periodista y empresario, quien dirigió durante años el importante diario bonaerense La Prensa, que fundó su abuelo —y bisabuelo de la autora— José Camilo Paz en 1869. Por su parte, José Camilo Paz fue una de las figuras más ricas y poderosas de la Generación del Ochenta, que gobernó Argentina después de las guerras civiles, iniciando así el período de la organización nacional. Estos dos hombres, con su estatus aristocrático y su importante relación con el periodismo de la época, representan para María Gainza un punto de partida, en el sentido genealógico (donde arraigan algunos de sus atributos) y en el sentido centrífugo que comentábamos al principio (esto es: desde donde se alejan esos mismos atributos). La clase alta y el periodismo, vinculados a la rama masculina de la familia, están tan ligados a la vida de la autora como su progresiva dilución.

Con la subida al poder de Juan Domingo Perón, el diario La Prensa, abiertamente disidente, entró en un declive del que nunca logró recuperarse. Por supuesto, la posición social y económica de la familia Gainza Paz sufrió las consecuencias de este declive, pero la fiebre del periodismo sobrevivió en María. Nacida en Buenos Aires en 1975, trabajó como corresponsal de The New York Times y de ArtNews. Durante más de diez años fue colaboradora regular de la prestigiosa revista ArtForum y del suplemento cultural del diario argentino Página/12. Fue coeditora de la colección sobre arte argentino «Los Sentidos», de Adriana Hidalgo Editora, y en 2011 publicó el libro Textos elegidos, que reúne algunas de sus notas y ensayos sobre arte, aparecidos durante años en distintos medios de prensa. En 2014, sin embargo, dio el salto hacia la narrativa de ficción con un libro titulado El nervio óptico, publicado originalmente por la editorial argentina Mansalva, que, ampliando su recorrido hacia Chile (Laurel Editores, 2016) y España (Anagrama, 2017), ha provocado la inesperada admiración conjunta de público y crítica.

En la línea de otras autoras como Siri Hustvedt, Rachel Kushner y Sheila Heti, o de las iberoamericanas Graciela Speranza, Laura Erber, Sònia Hernández y Verónica Gerber, el libro de Gainza navega entre la historia y la crítica del arte, la crónica social, el ensayo intimista, la ficción histórica y la tan controvertida autoficción. En El nervio óptico, la autora engarza once capítulos que son relatos pendulares, dialécticos, sobre la historia personal de una familia aristocrática venida a menos y la relación de este descenso con distintas incursiones furtivas en la historia de la pintura. A través del arte de Courbet, Rothko, Cándido López o Augusto Schiavoni, la narradora —también María, guía y curadora de muestras de arte— dibuja los trazos de una biografía fragmentaria y poco convencional, que rehúye los métodos tradicionales de la biografía y la investigación historiográfica, como la cronología lineal del nacimiento al fallecimiento del artista o la focalización difusa para evitar imprecisiones, y que, al contrario, hace confluir las funciones propias de la novela con las de la crítica: describir, interpretar y valorar.

“Caza del ciervo”, Alfred de Dreux

El libro de Gainza transita, de este modo, las tres principales formas de contacto entre literatura y arte descritas por Miguel Ángel Hernández, narrador e historiador del arte, en su importante artículo «La novela como laboratorio: espacios de contacto entre el arte y la literatura» (2019). Por un lado, hay ciertamente una aproximación temática, que sitúa al arte como escenario de la trama y que queda presente desde el inicio del libro. Por otro, se da también una aproximación procedimental, que traspasa algunas de las ideas y modos de hacer del arte al campo de la literatura, lo cual se aprecia en la forma en que las consideraciones críticas sobre arte afectan al desarrollo formal del relato. Y, por último, existe una aproximación que observa las modalidades en las que el arte se hace eco de ciertos problemas existenciales, lo cual permite a la narradora establecer analogías con sus propias preocupaciones: la relación con una madre abiertamente clasista, la enfermedad del marido, la distancia de sus amistades o la relación conflictiva con sus hermanos, entre otras.

En su acercamiento a la obra de arte, el crítico pierde muchas veces su conexión con la experiencia: la suya propia y la que desarrolla a partir de su lectura u observación de la obra. Sin embargo, el lugar que Gainza ocupa como autora de ficción le permite prescindir de los presupuestos de objetividad, exhaustividad, rigor institucional, originalidad o veracidad que sí se exigen, en cambio, al crítico profesional o académico. Este rechazo posibilita su incursión en las obras (las pinturas, en este caso) como materia viva, existencial, modificándola y dejándose modificar por ella; permitiendo que el mecanismo que las hace funcionar como obras de arte siga operando a pesar de su intervención, que no es ya disección ni taxidermia. En la novela de Gainza el arte está vivo, «funciona». La narración se ve afectada por el paso de lo visual, por su vivencia a través de los personajes y, muy especialmente, de la narradora protagonista, quien describe y analiza no solo los cuadros, sino el efecto que estos producen en ella.

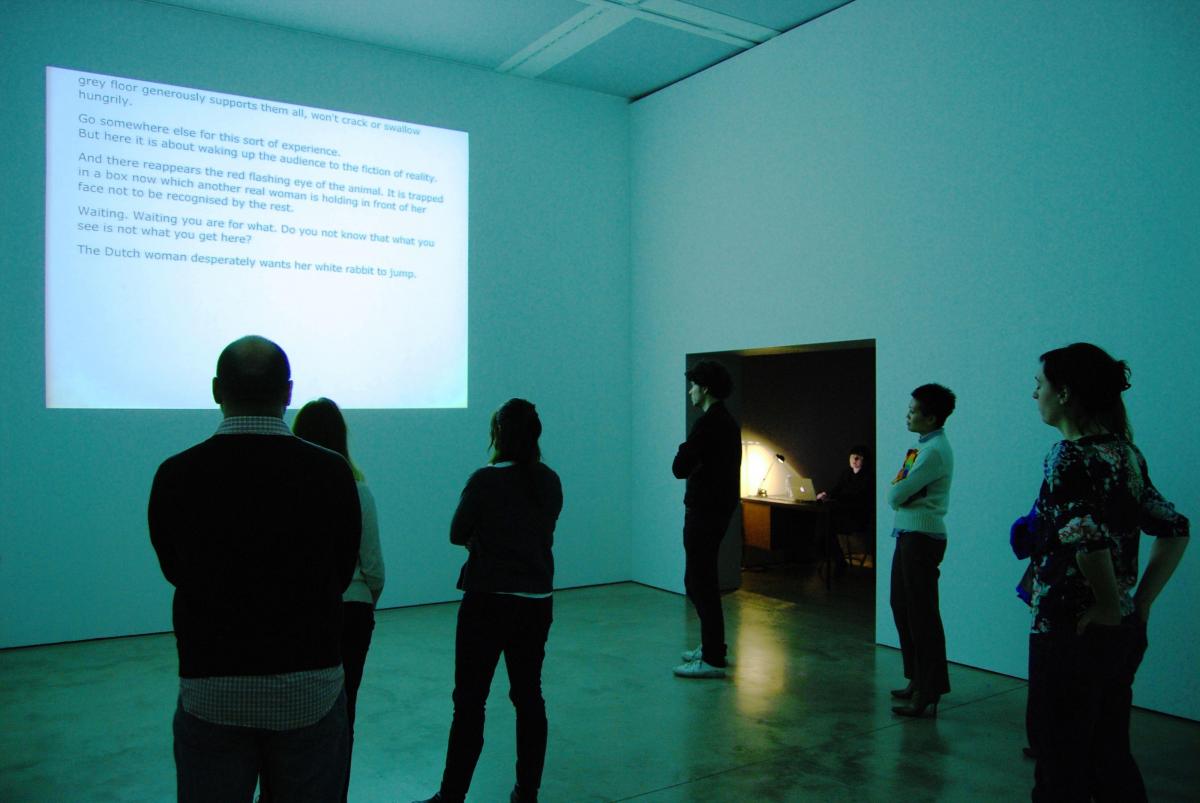

La relación entre el arte y la literatura es antigua y su apreciación puede remontarse al célebre ut pictura poesis de Horacio. Sin embargo, es sabido que a partir de las vanguardias y, sobre todo, de su recuperación a partir de 1950, las barreras entre ambos mundos tienden a diluirse radicalmente con propuestas artísticas como las del grupo Art & Language, las del concretismo brasileño o las de autores conceptuales como Emilio Isgrò. En la actualidad, la contaminación —por decirlo de una forma directa, aunque insuficiente— del arte por la literatura y la narración puede observarse en las obras de Almudena Lobera, Dora García, Tacita Dean, Dominique Gonzalez-Foerster o Sophie Calle, entre otras muchas artistas. Pero la presencia del arte en la escritura de Gainza no opera de forma tan explícita, más allá de su presencia obvia como espacio de representación, sino que lo hace al nivel de la experiencia estética. El espectador, en el libro de Gainza, sufre la modificación de su realidad por el contacto con la obra de arte, que está presente de forma activa en el texto narrativo. Desde el punto de vista formal, la escritora logra estos trasvases utilizando, por ejemplo, la imagen barroca y enorme de la cara del famoso ciervo de Dreux, en expresión de pánico ante el ataque de los perros de presa y la muerte inminente que lo aguarda, para desarrollar una profunda meditación sobre la volatilidad de la vida. O bien la desbordante comunión del dogma y la sensualidad en las pinturas de El Greco para abordar la complicada y contradictoria relación con su hermano, su enfermedad y su muerte. No en vano, en una entrevista reciente con Scott McNamara, Gainza declara que una de sus mayores influencias conscientes es la del célebre The Story of Art, de Gombrich, y llama la atención la autora sobre el hecho de que no es The History of Art, sino The Story, la historia con minúscula: la narración, el relato.

En la página 20 de la novela, Gainza ha escrito una de esas frases que antes de nacer ya parecen inmortales. Después de describir la absurda muerte de una vieja amiga, la narradora dice: «Y no sé qué hacer con esa muerte tan tonta, tan gratuita, tan hipnótica, y tampoco sé por qué lo estoy contando ahora, pero supongo que siempre es así: uno escribe algo para contar otra cosa». Quizá en esa diferencia, en ese acto diferido, podamos identificar un rasgo distintivo importante entre la crítica de arte como género ensayístico, e incluso como un tipo de texto periodístico, y la narrativa de ficción. Quizá ese acto diferido sirva para representar simbólicamente el alejamiento entre el diario bonaerense La Prensa, que fundó José Camilo Paz en 1869, y la novela El nervio óptico que escribió su nieta, María Gainza, 145 años después. Uno escribe algo para contar otra cosa, dice María, la narradora de El nervio óptico. Cabría preguntarse ahora, para terminar, si no será esa, precisamente, la distancia que media entre la crítica de arte y el arte de la crítica.

“Instant Narrative” (2008), Dora García

Mario Aznar

Profesor de UNIBA

Referencias

Aznar Pérez, M. (2018): «Un arte general del signo: Imagen y escritura en las cancellature de Emilio Isgrò», Escritura e Imagen, 14, 9-14.

Aznar Pérez, M. (2019): Crisis del lenguaje y ficción crítica. De Borges a Vila-Matas. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

Gainza, M.ª (2011): Textos elegidos 2003-2010. Buenos Aires: Editorial Capital Intelectual.

Gainza, M.ª (2017): El nervio óptico. Barcelona: Anagrama.

Gerber Bicecci, V. (2015): Conjunto vacío. Logroño: Pepitas de calabaza.

Gombrich, E. (1950): The Story of Art. Londres: Phaidon.

Hernández, M. Á. (2013): Intento de escapada. Barcelona: Anagrama.

Hernández, M. Á. (2019): «La novela como laboratorio: espacios de contacto entre el arte y literatura», Cuadernos Hispanoamericanos, 823, 38-48.

Hernández, S. (2017): El hombre que se creía Vicente Rojo. Barcelona: Acantilado.

Hustvedt, S. (2004): Todo cuanto amé. Barcelona: Anagrama. Trad. de G. Castelli.

Hustvedt, S. (2014): Un mundo deslumbrante. Barcelona: Anagrama. Trad. de C. Ceriani.

Speranza, G. (2017): Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo. Barcelona: Anagrama.

Pato, A. (2012): Literatura expandida. Arquivo e citação na obra de Dominique Gonzalez-Foerster. São Paulo: Sesc/Associação Cultural Videobrasil.

McNamara, S. (2019): «An Afternoon at María Gainza’s Buenos Aires Home. Talking About Art, Criticism, and Autofiction», Literary Hub, 31 de marzo. En línea: https://lithub.com/an-afternoon-at-maria-gainzas-buenos-aires-home/

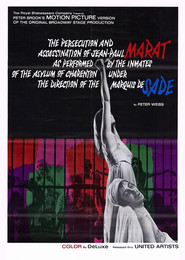

Hablar de las relaciones entre el teatro y el cine sin tener en cuenta a Marat-Sade, como se la conoce más popularmente, sería ignorar un hito de importancia para ambas artes. Porque, aunque impulsada por la energía cercana del Free Cinema, esta obra de Peter Weiss se inspira en el Teatro de la Crueldad, impulsado por Antonin Artaud, quien influido por el simbolismo y el surrealismo, proponía cambios en los términos clásicos de consumo teatral. Para Artaud, el teatro debía funcionar como liberador de las energías reprimidas en el ser humano, para lo cual pensaba en puestas en escena donde no faltaban los conjuros, las luces dirigidas al espectador y los accesorios novedosos, que intentaban borrar los límites entre la escena y el público. Su deseo era recuperar lo sagrado del teatro, esa magia de ceremonia iniciática que tuvo en sus comienzos.

Hablar de las relaciones entre el teatro y el cine sin tener en cuenta a Marat-Sade, como se la conoce más popularmente, sería ignorar un hito de importancia para ambas artes. Porque, aunque impulsada por la energía cercana del Free Cinema, esta obra de Peter Weiss se inspira en el Teatro de la Crueldad, impulsado por Antonin Artaud, quien influido por el simbolismo y el surrealismo, proponía cambios en los términos clásicos de consumo teatral. Para Artaud, el teatro debía funcionar como liberador de las energías reprimidas en el ser humano, para lo cual pensaba en puestas en escena donde no faltaban los conjuros, las luces dirigidas al espectador y los accesorios novedosos, que intentaban borrar los límites entre la escena y el público. Su deseo era recuperar lo sagrado del teatro, esa magia de ceremonia iniciática que tuvo en sus comienzos. La tercera influencia fundamental de Peter Brook es, obviamente, Bertold Brech y su teoría del Teatro Épico, que se opone a la representación clásica, para proponerle al espectador tomar parte en el espectáculo. Es decir, el espectador debe darse cuenta del artificio y enterarse que está ante una ficción para que adopte una posición crítica y pueda transformar su realidad.

La tercera influencia fundamental de Peter Brook es, obviamente, Bertold Brech y su teoría del Teatro Épico, que se opone a la representación clásica, para proponerle al espectador tomar parte en el espectáculo. Es decir, el espectador debe darse cuenta del artificio y enterarse que está ante una ficción para que adopte una posición crítica y pueda transformar su realidad. Marat-Sade transcurre en 1808 y recrea el asesinato de Jean-Paul Marat (Ian Richardson) por Charlotte Corday (Glenda Jackson), a través de la escenificación que para los internados en el manicomio de Charenton realiza el marqués de Sade (Patrick Magee), también recluido allí durante los últimos años de su vida. Tanto Sade como Marat fueron contemporáneos, así que lo que se establece, en esta obra de teatro (una tragedia cuyos parlamentos van acompañados de coro, música y danzarines), es un debate imaginario entre los dos hombres que fueron testigos (y víctimas) de la Revolución Francesa y que instalan en escena una serie de ideas que trascienden el mero hecho histórico para tratar temas universales.

Marat-Sade transcurre en 1808 y recrea el asesinato de Jean-Paul Marat (Ian Richardson) por Charlotte Corday (Glenda Jackson), a través de la escenificación que para los internados en el manicomio de Charenton realiza el marqués de Sade (Patrick Magee), también recluido allí durante los últimos años de su vida. Tanto Sade como Marat fueron contemporáneos, así que lo que se establece, en esta obra de teatro (una tragedia cuyos parlamentos van acompañados de coro, música y danzarines), es un debate imaginario entre los dos hombres que fueron testigos (y víctimas) de la Revolución Francesa y que instalan en escena una serie de ideas que trascienden el mero hecho histórico para tratar temas universales. La austeridad de la puesta en escena arroja un escaso inventario de utilería, compuesta por objetos del lugar: baldes arrinconados, que servirán para volver a poner en su sitio a los actores cuando vuelven a su condición de locos, las plataformas de madera con que se cubren las doce bañeras, ubicadas concéntricamente. Los tablones servirán para construir una muralla, para convertirse en rejas de la prisión o fungir de guillotina, debido a su forma trapezoidal. Las tuberías de agua permitirán, con la apertura y cierre de los grifos, lograr el sonido ambiental en momentos culminantes o llenar de vapor la escena en que se representa la pesadilla de Marat. Las alcantarillas serán parte de un instrumento para lograr sonidos que contextualicen la acción. Por último, una tina, donde Marat encuentra alivio para su enferma piel, ocupará el centro del escenario y hasta allí se dirigirán los personajes de Sade y de Corday para interactuar en diálogos de gran riqueza política y filosófica. Marat en su tina está inspirado en "La muerte de Marat", el famoso cuadro de Jacques Louis David.

La austeridad de la puesta en escena arroja un escaso inventario de utilería, compuesta por objetos del lugar: baldes arrinconados, que servirán para volver a poner en su sitio a los actores cuando vuelven a su condición de locos, las plataformas de madera con que se cubren las doce bañeras, ubicadas concéntricamente. Los tablones servirán para construir una muralla, para convertirse en rejas de la prisión o fungir de guillotina, debido a su forma trapezoidal. Las tuberías de agua permitirán, con la apertura y cierre de los grifos, lograr el sonido ambiental en momentos culminantes o llenar de vapor la escena en que se representa la pesadilla de Marat. Las alcantarillas serán parte de un instrumento para lograr sonidos que contextualicen la acción. Por último, una tina, donde Marat encuentra alivio para su enferma piel, ocupará el centro del escenario y hasta allí se dirigirán los personajes de Sade y de Corday para interactuar en diálogos de gran riqueza política y filosófica. Marat en su tina está inspirado en "La muerte de Marat", el famoso cuadro de Jacques Louis David. Mención aparte merece el maravilloso monólogo de Charlotte Corday, poco antes de visitar por última vez a Marat. En una especie de flashforward, Corday comparte su temor por la suerte que seguramente le espera. El nivel de descripción de los momentos por los que pasa el cuerpo antes de llegar a la cuchilla, mientras se espera la ejecución y luego que rueda la cabeza, no puede venir sino de la mente tortuosa de Sade.

Mención aparte merece el maravilloso monólogo de Charlotte Corday, poco antes de visitar por última vez a Marat. En una especie de flashforward, Corday comparte su temor por la suerte que seguramente le espera. El nivel de descripción de los momentos por los que pasa el cuerpo antes de llegar a la cuchilla, mientras se espera la ejecución y luego que rueda la cabeza, no puede venir sino de la mente tortuosa de Sade. No muy lejos del pesimista futuro que presiente Sade está la premonición de Marat. Una frase que encuentra eco en la realidad política y económica de nuestro tiempo. Aunque los diálogos estén dichos por alguien que vivió doscientos años antes, poseen una vigencia que se respalda con los últimos acontecimientos. ¿No hay en ese reclamo político algo del M15 de los Indignados? ¿No nos resulta familiar lo que dice Marat en relación a la crisis financiera del 2008? Y cuando se refiere a esos poderosos que "los mandarán a proteger sus riquezas en una guerra. Sus armas desarrolladas rápidamente por científicos serviles se volverán cada vez más hacia los mortales, hasta que puedan, en un simple gesto, despedazar a millones de ustedes" ¿no es un eco de las últimas intervenciones de las grandes potencias en territorio musulmán?

No muy lejos del pesimista futuro que presiente Sade está la premonición de Marat. Una frase que encuentra eco en la realidad política y económica de nuestro tiempo. Aunque los diálogos estén dichos por alguien que vivió doscientos años antes, poseen una vigencia que se respalda con los últimos acontecimientos. ¿No hay en ese reclamo político algo del M15 de los Indignados? ¿No nos resulta familiar lo que dice Marat en relación a la crisis financiera del 2008? Y cuando se refiere a esos poderosos que "los mandarán a proteger sus riquezas en una guerra. Sus armas desarrolladas rápidamente por científicos serviles se volverán cada vez más hacia los mortales, hasta que puedan, en un simple gesto, despedazar a millones de ustedes" ¿no es un eco de las últimas intervenciones de las grandes potencias en territorio musulmán?